今日は沖縄県那覇市にある「 琉球八社 天久宮(あめくぐう)」をご紹介します。

古民家のような拝殿で、敷地内に御嶽がある珍しい神社です。

【沖縄那覇】敷地内に御嶽がある神社|琉球八社 天久宮 (あめくぐう)

沖縄戦で被災消失

「 琉球八社 天久宮(あめくぐう)」 は沖縄県那覇市にあり、那覇空港から車で高速道路を利用せず約10分、約5キロの所にあります。

こちらの神社は鳥居をくぐって本殿へ向かうわけではなく、鳥居の左側に下り階段があるのでそこを下りて本殿へ向かいます。

車で行った場所は無料駐車場が鳥居の奥にあり、縦列駐車すれば10台くらいは止められそうです。

琉球八社とは、昔沖縄が1つの国(琉球王国)だった頃、王府より特別の扱いを受けた神社。

琉球王国において王府より「琉球八社(官社)の制」として特別の扱いを受けた、波上宮・沖宮・識名宮・末吉宮・安里八幡宮・天久宮・普天満宮・金武宮の8つの神社を琉球八社といいます。安里八幡宮だけは八幡神を祀っていますが、それ以外の七社は熊野権現が祀られており、国王やその一族が琉球王国の無事安泰を祈願する神聖な場所とされていました。

一般社団法人那覇市観光協会公式ホームページ引用

宮司さんのいない小さな神社もありますが、天久宮(あめくぐう)には宮司さんがいるので御朱印がもらえます。

駐車場脇に「貴布仁御世(きふじんうゆう)」と書かれた石碑があり、こちらも拝所のようです。

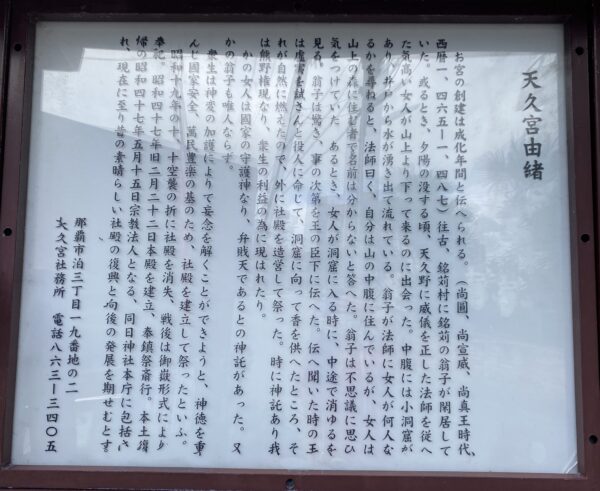

天久宮(あめくぐう)の由緒はこちら。

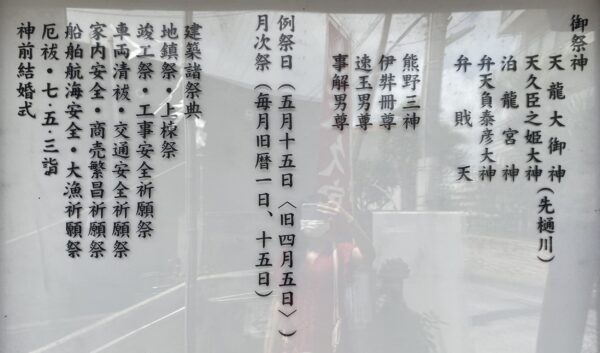

天久宮(あめくぐう)の学術的詳細は下記の通り。

那覇市天久にあり琉球八社の一つに数えられ熊野権現を祀っている。泊高校沿いの道を北へ行くと左に赤い鳥居が立つ神社。拝殿、本殿は階段を降りた所にある。

天久宮由緒には、「住古、銘苅村(めかりむら)に銘苅の翁子が日々愉しく暮らしていた。ある日の夕日の沈む頃の天久野に、威儀を正した法師を従えた気高い女人が山上より下りて来た。中腹には泉があって水が流れている小洞があり二人はそこへ来た。翁子が法師に何人であるか尋ねると、法師曰く、自分は山の中腹に住んでいるが、女人は山上に住む者であると答えた。翁子は不思議に思い、王の臣下にその事を伝えると王は虚実を確かめるため役人に命じ、洞窟に向かって香を供したところ、それが自然に燃えたので外に社殿を造営して祭った。後日、「我は熊野権現なり。衆生の利益のために顕現した。女人は國家の弁財天である」と神託があり、社殿を建立し祭ったといわれている。

戦前の社殿は1944(昭和19)年10月に沖縄戦で被災消失したが、戦後に御嶽形式により奉祀し、1972(昭和47)年旧2月20日に本殿を建立した。

那覇市経済観光部観光課公式ホームページ引用

鳥居の左側にある階段を降りて行くと左手に手水舎があります。

かなり少ない量のお水がチョロチョロとずっと出ています。

本殿下には御嶽(うたき)がある

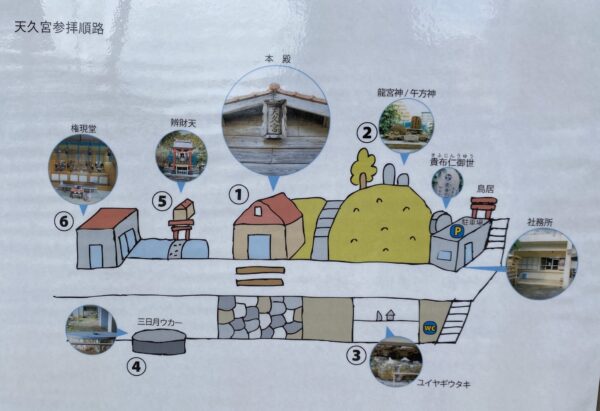

天久宮(あめくぐう)の参拝順路が書いてありました。

社務所には常に宮司さんが窓口にいる訳ではありません。

お守りを買いたいときは、上の写真の鐘?を鳴らして欲しいお守りの番号を伝えるようです。

アマビエのお札は人気のようで完売していました。

こちらの古民家のような建物が本殿。

本殿の目の前にはいつもテントが張られていて、長椅子も置いてあります。

2021年8月現在、コロナ対策で本殿内での拝みはできなくなっています。

本殿右側には階段があり、上って行けます。

上った先には「龍宮神」の拝所があります。

本殿左側には「辨財天」があります。

「辨財天」 の左側には 「権現堂」があります。

駐車場から降りてきた階段は、更に下に行けるようになっています。

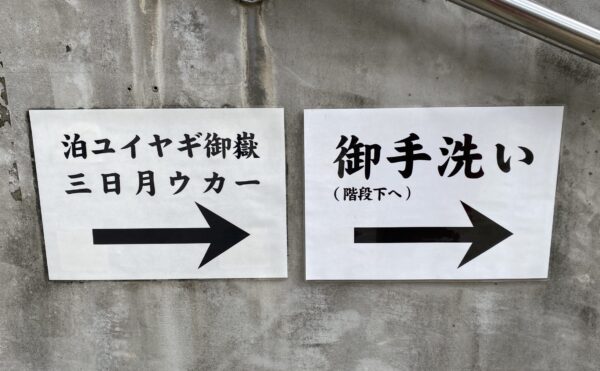

階段には「泊ユイヤギ御嶽(うたき)・三日月ウカー」と御手洗いの矢印が書かれています。

階段を降りて行くとこんな感じになっています。

建物の下という事もあると思いますが、空気感が違います。

右側には 「泊ユイヤギ御嶽(うたき)」があります。

大きな岩に力を感じます。

左側には「三日月ウカー」という井戸があります。

こちらも長椅子が常に設置されています。

井戸に落ちないように鉄の柵が置かれているので、中がどうなっているかは見えません。

天久宮(あめくぐう)にはたくさんの拝所があり、参拝する人も少ないのでゆっくり時間をかけて拝むことができるのでおすすめです。

個人的に神社より御嶽(うたき)の方が色々感じるものがあるので、ぜひ本殿下にある 「泊ユイヤギ御嶽(うたき)」 も参拝してみてください。

終わりに

今回は那覇市にある琉球八社の1つの神社をご紹介しました。

おしまい♥